Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours, la baie des Sept Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d’affaires ambitieux; elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec; elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l’un des plus grands ports océaniques d’Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles.

-4000 ans

Ces peuplades, que l’on reconnaît de nos jours comme les ancêtres de la nation innue, n’occupent pas la côte que durant la période estivale. Tributaires de la chasse et de la cueillette, ils migrent vers le nord tout juste avant la venue de l’automne pour suivre les troupeaux de caribous, animaux sacrés qui assurent leur subsistance dans les rigueurs de l’hiver.

Les ancêtres des Innus ne sont probablement pas les seuls à occuper la zone à l’époque. On estime que des groupes apparentés aux Micmacs s’aventurent dans la Moyenne-Côte-Nord et probablement dans la baie des Sept Îles, qu’ils appellent « Chichedek ». Dotés d’une remarquable aptitude à la navigation, les Micmacs quittent la péninsule gaspésienne à bord d’embarcations de 8 mètres de long et parcourent jusqu’à 60 kilomètres en une seule journée. Il est fort à parier cependant que les Innus entretenaient des relations inamicales avec ces aventuriers.

1520

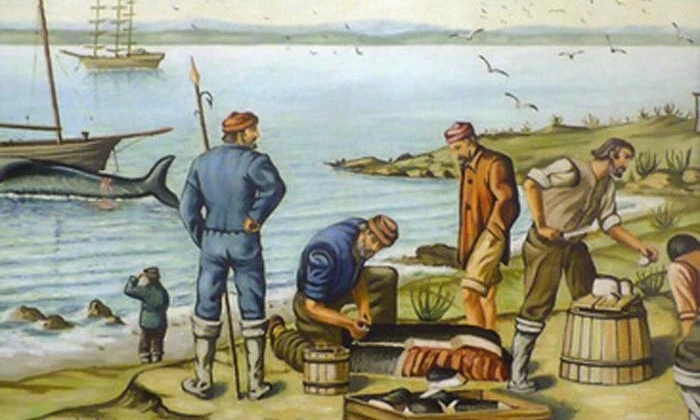

On ne sait pas avec certitude si les Basques se sont aventurés dans la baie des Sept Îles à cette époque. Le nom que porte la pointe aux Basques, située à l’est de la baie, de même que celui des îles Grande Basque et Petite Basque s’inspirent plutôt d’une entreprise baleinière menée plus récemment, durant le régime colonial français, par des pêcheurs basques espagnols, les frères Daragory, qui ont chassé la baleine dans l’archipel des Sept Îles de 1739 à 1742.

1535

Bien qu’il soit plausible que la baie ait vu des explorateurs et pêcheurs européens bien avant la venue de Jacques Cartier, l’archéologie n’est pour l’instant pas en mesure de le prouver. Il n’y aucune preuve du passage des Vikings ou des pêcheurs basques du 16e siècle. Pour l’instant, Jacques Cartier est le premier Européen confirmé à s’être aventuré dans la baie des Sept Îles.

1651

1652

1661

1673

On n’a cependant aucune certitude quant à la date de fondation du poste de traite de Sept-Îles. Des fouilles archéologiques menées dans les années 1960 ont révélé que ce poste de traite se situait dans une anse de la baie des Sept Îles, près de l’embouchure de la rivière du Poste, un endroit à l’abri des vents qui offre un havre idéal pour de petites embarcations.

1693

Des fragments de l’épave reposent encore de nos jours au fond de la baie des Sept Îles et l’île de l’archipel qui aurait causé le naufrage porte aujourd’hui le nom du navire disparu.

1759

Certains documents modernes qui traitent de l’histoire septilienne évoquent deux autres destructions antérieures à l’assaut de Wolfe. La première se serait produite durant la première guerre intercoloniale en 1692 et l’autre, quelque trente ans plus tard, aurait été causée par des maraudeurs anglais. Cependant, ni l’analyse documentaire ni l’archéologie ne permettent à l’heure actuelle d’établir avec certitude l’authenticité de ces deux événements.

1761-1763

1786

Dans les années 1960, le contenu du rapport de Harrison de même que les travaux de l’archéologue René Lévesque serviront à la reconstitution du poste de traite de Sept-Îles tel qu’il existait en 1786.

1840

~ 1865 - ~1900

À cette époque, les gens construisent leur maison à l’endroit qui leur convient le mieux, c’est-à-dire n’importe où. Il s’agit d’habitations de taille moyenne au toit pointu et aux murs recouverts de bardeaux de cèdre. On construit également une étable, une niche pour les chiens et un puits, puisqu’il n’y a pas de système d’aqueduc qui alimente la communauté. On élève des chevaux, bien sûr, mais aussi des poules, des porcs et des vaches. La baie offre d’ailleurs du foin en abondance pour nourrir le gros bétail.

Malgré les efforts de promotion agricole du clergé catholique, l’économie de Sept-Îles repose essentiellement sur la pêche et, bien sûr, la traite des fourrures, qui a toujours cours à l’époque. Si on cultive la terre, c’est pour nourrir sa famille, sans autres ambitions commerciales.

1866-1870

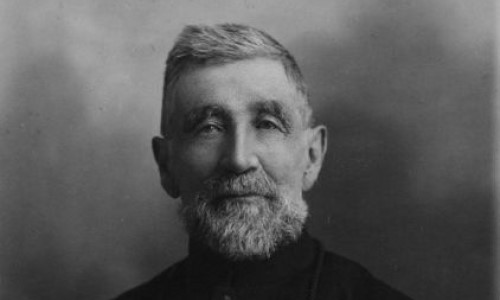

Féru de géographie et de géologie, il observe méticuleusement les lieux à l’aide de sa lunette Rochon, dresse près d’une centaine de cartes, flaire à de nombreux endroits la présence de minerai de fer et consigne toutes ses découvertes dans un épais journal. Trois ans plus tard, les quantités incroyables de données colligées par Babel permettent la publication de la première carte décrivant l’intérieur du Labrador.

Dans son journal, Babel note avec admiration la mémoire des lieux des peuples innus et naskapis qu’il rencontre : « Ils nous rendent compte des moindres accidents de terrain, de toutes les sinuosités des lacs et des rivières; ils connaissent chaque arbre de la forêt. »

1891

Ben et Clarisse seront finalement les deux seuls survivants de la tragédie. On retrouvera les corps des noyés hormis ceux de Joseph et Célanire Montigny, respectivement âgés de 8 et 11 ans. Ben Bujod affirmera plus tard avoir vu les deux disparus s’éloigner vers le large, au gré des vagues impitoyables, se tenant par la main devant l’adversité.

Devenu un héros local, Bujod servira honorablement sa communauté en tant que juge de paix et conseiller municipal avant de rendre l’âme le 10 mai 1965.

1892-1895

1895

1898

1901

Dans la nuit du 20 au 21 novembre, une tempête surprend le navire postal Saint-Olaf, qui s’abîme sur des rochers près de la Grosse Boule. En plus de l’épave morcelée, on retrouvera le corps gelé d’une femme sous une congère de neige, près d’un sac de courrier. Elle portait une veste de sauvetage par-dessus sa robe de chambre.

1904

La North Shore Power, RailWay & Navigation Company, récemment fondée par les frères Clarke, construit à Pointe-Noire le tout premier quai industriel de Sept-Îles. On le connaîtra éventuellement sous le nom de « quai de Clarke City ».

1905

1906

1908

La North Shore Power, RailWay & Navigation Company fonde officiellement la ville de Clarke City et commence la construction de la centrale hydroélectrique SM1.

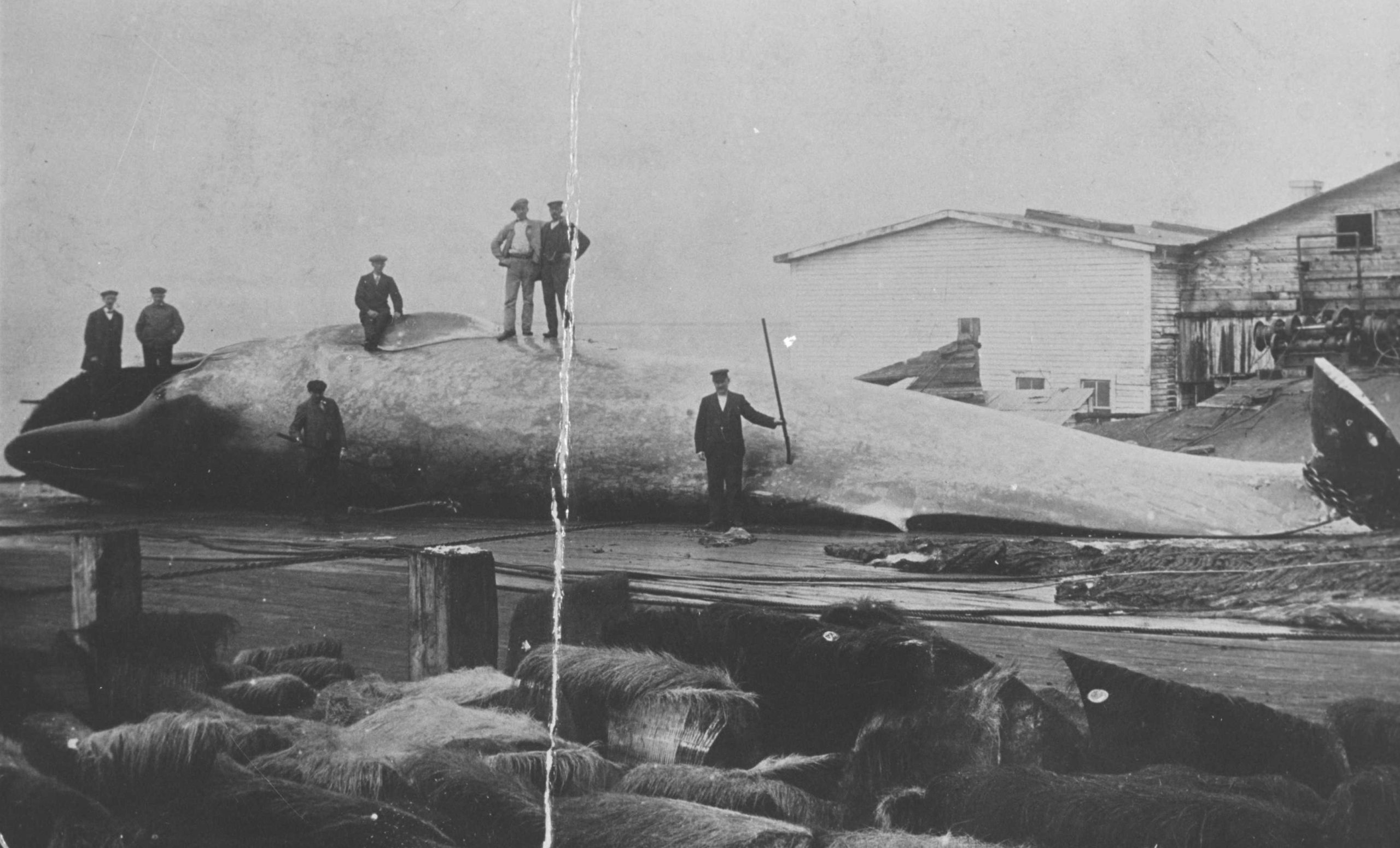

Malgré une performance commerciale remarquable, la Quebec Steam Whaling Company ne renouvelle pas son permis, et ses propriétaires procèdent rapidement à sa liquidation.

v. 1910

Cette glacière se trouve alors près de l’emplacement actuel du quai Monseigneur-Blanche. Au printemps, on la remplit de neige qu’on compacte avec des pilons, puis on y entrepose les boîtes à saumon jusqu’au jour de leur expédition.

La glacière d’Arcand tombera en désuétude en raison notamment de la construction d’un entrepôt frigorifique à Sept-Îles. On finira par la détruire, mais le quai, qui permet la mise à l’eau des navires de pêche et de plaisance à Sept-Îles, baptisé « quai Arcand », en évoque encore le souvenir.

1911

Des investisseurs norvégiens relancent les activités de chasse à la baleine à Sept-Îles sous le nom de Canadian Steam Whaling Company.

Afin de répondre aux besoins grandissants de l’industrie locale de la pêche et de faciliter une fois pour toutes la réception du courrier et de marchandises en tout genre, le conseil municipal de Sept-Îles convainc le gouvernement fédéral de faire construire le tout premier quai public de la baie, baptisé « Saint-Joseph de Sept-Îles ». On le connaît aujourd’hui sous le nom de « Vieux-Quai ».

1914

Une violente tempête détruit le Vieux-Quai. La communauté septilienne en sera privée durant 2 années.

La Première Guerre mondiale qui vient tout juste d’éclater en Europe force la fermeture temporaire de la Canadian Steam Whaling Company. À l’automne, les propriétaires norvégiens rentrent en Europe par bateau et ne reviendront jamais. Personne ne sait avec certitude ce qu’il leur est arrivé. Une rumeur accuse un sous-marin allemand qui aurait coulé leur navire, mais il est plus probable qu’ils aient simplement abandonné l’entreprise parce que l’huile est alors considérée comme contrebande de guerre.

1916

On procède au démantèlement de l’ancienne fabrique d’huile de baleine et de son quai.

1929

1932

1936

La Labrador Mining & Exploration Company envoie le géologue Joseph Arlington Retty au Labrador pour diriger une campagne de prospection. Avec l’aide du trappeur innu Mathieu André de Sept-Îles, Retty déniche un gisement à haute teneur au lac Sawyer, à environ 100 kilomètres de Schefferville. Cette découverte commence à susciter l’intérêt des compagnies minières pour le fer du Labrador.

1947

En juillet, un groupe de huit financiers se rend au Labrador pour évaluer les travaux de prospection. L’un d’eux, le président de la société minière M.A. Hanna, George Humphrey, visiblement échaudé par l’absence de gisements d’or dans ce coin de pays, exige des découvertes plus que miraculeuses. Le 27, on conduit ces hommes au lac Ruth, au pied d’une haute falaise où se dresse un gigantesque affleurement de minerai de fer. Pris d’excitation devant ce spectacle géologique unique, Humphrey s’exclame : « C’est la première fois de ma vie que je vois une paroi de minerai de fer jaillir de la terre comme cela. Je pense que nous ne devrions pas laisser cette richesse-là nous échapper. »

1949

Le consortium américain investira 375 millions de dollars dans les différents chantiers nécessaires, qui comprennent notamment la construction de la ville de Schefferville, d’un chemin de fer qui relie le site des gisements à la côte du Saint-Laurent et d’un terminal de transbordement portuaire pour l’expédition par bateau. On choisit Sept-Îles pour la construction du port minéralier. Une décision majeure qui scellera le destin industriel de la ville.

1950

À Sept-Îles, le Vieux-Quai déborde d’arrivages : vivres, matériaux, tracteurs, foreuses, niveleuses, pelles mécaniques, etc. Une vue particulièrement grandiose dans un village qui n’est encore qu’un modeste port de pêche.

1952

1953

1954

Le 31 juillet, on effectue le premier chargement de navire dans les installations portuaires de la Compagnie minière IOC. Une foule de gens rassemblés à Sept-Îles assistent à l’inauguration officielle. Les premiers ministres Duplessis et Smallwood prennent part au basculement symbolique du minerai. Finalement, le SS Hawaiian quitte le port de Sept-Îles à destination de Philadelphie avec 20 500 tonnes à son bord.

Afin de décongestionner le Vieux-Quai, le gouvernement fédéral fait construire un quatrième quai public non loin de celui de Pointe-aux-Basques. Il s’agit d’un quai de 244 mètres de long et d’une profondeur de 8,5 mètres à marée basse. On le baptise « Monseigneur-Blanche », en l’honneur d’un évêque ayant vécu à Sept-Îles de 1906 à 1916.

Le village de Sept-Îles, désormais transformé en ville, possède déjà un système d’aqueduc et un nouveau réseau électrique.

1958

1959

Le 19 juin, le yacht royal Britannia arrive au quai de l’IOC. Il repart le lendemain avec à son bord la reine Elizabeth II et le prince Philip, qui viennent de terminer une visite de quelques jours à Sept-Îles et à Schefferville. Le couple royal se dirige vers Montréal pour l’inauguration de la Voie maritime du Saint-Laurent, qui aura lieu le 26 juin.

1960

1961

La compagnie Imperial Oil, principal fournisseur d’essence et de mazout dans la baie, construit un quai privé dédié au déchargement de produits pétroliers dans le secteur Sept-Îles, entre les quais Pointe-aux-Basques et Monseigneur-Blanche.

Un deuxième consortium d’entreprises forme la société Wabush Mines et entame un projet d’exploitation de gisements de minerai de fer au Labrador.

1962

1965

1967

Le quai de Clarke City tombe en désuétude après la fermeture de la papetière, sa principale utilisatrice. Au fil des ans, la baie avalera l’ossature de bois du quai jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus qu’une assise rocheuse, encore visible de nos jours.

1973

1973-1983

1974

1977

Le 1er août, le Conseil des ports nationaux acquiert le quai Imperial Oil et le rebaptise « quai des Pétroliers ».

Le 6 décembre, après trois ans de négociation avec Wabush Mines, le Conseil des ports nationaux acquiert plusieurs centaines d’hectares de terrains situés dans le secteur de Pointe-Noire. Une partie de ce territoire servira quelques années plus tard à l’érection de la plus grande aluminerie des Amériques.

1980-1985

Cet effondrement du marché force la fermeture du concentrateur et de l’usine de bouletage de Sept-Îles. Quelque 500 personnes perdent leur emploi à la Compagnie minière IOC. On assiste au cours des années suivantes à un sérieux déclin démographique. Les emplois cumulés du Port et des entreprises minières de Sept-Îles passent de 4 000 en 1976 à 2 500 en 1985. Les travailleurs échaudés s’exilent, le taux d’inoccupation des résidences s’élève à 25 % tandis que la valeur immobilière s’effondre de 30 %. On ferme le bureau régional de Radio-Québec, la production télévisuelle de Radio-Canada et la base militaire de Moisie.

1982

1983

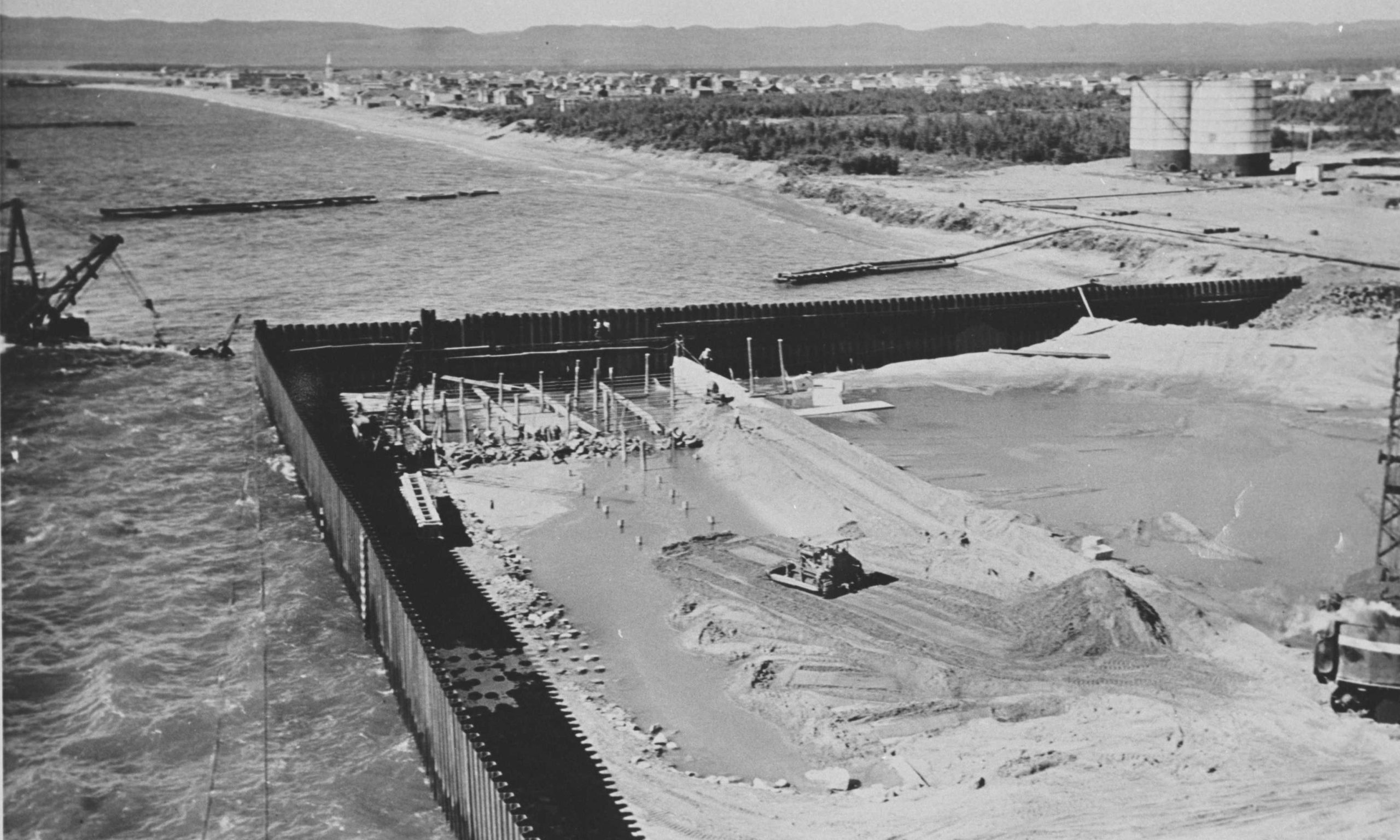

Le 23 septembre, Ports Canada entame les travaux d’aménagement de nouvelles installations portuaires à l’anse à Brochu, dans le secteur de Pointe-Noire, devant les terrains acquis de Wabush Mines par le Conseil des ports nationaux 6 ans plus tôt. On construit une route de 8 km longée par une conduite d’eau et prépare les plans pour la construction d’un nouveau quai.

1984

Ports Canada accorde un contrat de 10 M$ pour la construction du nouveau quai de Pointe-Noire.

1986

1989

Le 1er septembre, en présence de Robert Bourassa, le consortium appelé « Aluminerie Alouette » inaugure le début des travaux de construction de ses installations. L’entreprise deviendra la principale utilisatrice du quai La Relance et produira sa première tonne d’aluminium en 1992.

Afin de mieux soutenir l’industrie halieutique locale, on aménage un havre de pêche entre la marina et le quai Monseigneur Blanche.

Le 7 octobre, on inaugure à Sept-Îles la 22e Division de la Réserve navale du Canada, le NCSM Jolliet, qui s’installe dans des locaux temporaires.

1990

1993

1994

1998

Le Canada adopte une nouvelle Loi maritime qui prévoit la dissolution de la Société canadienne des Ports (Ports Canada) et son remplacement par une quinzaine d’administrations portuaires canadiennes autonomes. Ces nouvelles sociétés à but non lucratif, indépendantes du gouvernement fédéral, prennent alors en charge la gestion d’un port canadien jugé essentiel aux activités économiques du pays.

1999

Le gouvernement transfère à l’APSÎ (communément appelé « Port de Sept-Îles ») la responsabilité des infrastructures portuaires fédérales de la baie, à l’exception du havre de pêche et du Vieux-Quai. La nouvelle administration doit maintenant rentabiliser ces actifs, demeurer financièrement autonome et assurer sa compétitivité sur l’échiquier économique mondiale, au même titre qu’une entreprise privée. Désormais, ce sont des gens de Sept-Îles qui assurent la direction de leur port, selon une vision purement septilienne.

2004

2007

2010

Le 4 octobre, le Port de Sept-Îles, la Ville de Sept-Îles et le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) inaugurent le quai des Croisières, qui accueille son premier navire, le Norwegian Spirit. Il s’agit d’un ouvrage de 315 mètres de long et de 11 mètres de profondeur situé au terminal Monseigneur-Blanche. Jusqu’à la fin de l’année 2019, près de 50 000 croisiéristes et membres d’équipage fouleront le sol de Sept-Îles.

2011

2012

Le marché du fer s’écroule à nouveau, en raison notamment d’un ralentissement du marché chinois et de la forte concurrence du Brésil et de l’Australie.

2013

Devant le refus de Cliffs ressources naturelles de céder à d’autres entreprises l’accès à la voie ferrée qui mène au futur quai Multiusager, le Port de Sept-Îles réclame que le tronçon concerné soit soumis à la Loi sur les transports du Canada comme le reste du chemin de fer Arnaud. C’est le début d’un litige qui durera 2 ans.

La Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles et leurs partenaires mettent sur pied l’Observatoire de veille environnementale de la baie des Sept Îles, une démarche novatrice de caractérisation de l’écosystème de la baie. Cette étude de grande envergure, confiée localement à l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), vise à fournir d’une part une connaissance globale de notre baie et d’autre part une meilleure vision de l’impact des activités humaines sur ses côtes.

Une catastrophe environnementale sans précédent frappe la baie des Sept Îles. Le matin du 1er septembre, on omet de fermer une valve après un transfert de combustible aux installations de Cliffs ressources naturelles, ce qui provoque un débordement de réservoir et le déversement de plusieurs centaines de milliers de litres de mazout lourd. En raison d’un problème d’étanchéité du bassin de rétention, une partie de ces hydrocarbures toxiques s’écoule dans la baie. En plus d’investir près de 25 millions de dollars pour le nettoyage des lieux, la société Cliffs reconnaîtra sa négligence et écopera d’une amende de 821 000 $.

2014

2015

Toutefois, deux obstacles importants retardent de plusieurs années la mise en service du quai. D’une part, les mauvaises conditions du marché du fer et, d’autre part, les entraves imposées par la société Cliffs ressources naturelles, propriétaire des infrastructures ferroviaires qui desservent le quai Multiusager.

Après deux années de conflits juridiques avec le Port de Sept-Îles, Cliffs ressources naturelles abandonne la bataille et cède l’accès à ses installations ferroviaires de Pointe-Noire. Il s’agit d’un jalon important pour la mise en service du quai Multiusager.

Le 20 mai, la société Cliffs déclare faillite et, dans le cadre du processus de liquidation judiciaire, c’est le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec, qui acquiert ses installations industrielles et ferroviaires de Pointe-Noire.

2016

L’une des missions premières de la SFP Pointe-Noire est de favoriser la diversification économique de la ville et de la région. Tous les profits générés sont réinvestis dans l’entreprise et dans la communauté locale. On ne donne pas de dividendes aux actionnaires.

En octobre, la compagnie Tata Steel effectue un premier chargement de minerai de fer au terminal Pointe-Noire. Le navire Cielo d’Europa quitte la baie des Sept Îles avec 100 000 tonnes de minerai à son bord.

Le Port de Sept-Îles fait l’acquisition du bloc Z, quelque 400 hectares de terrains vacants qui s’étendent sur près de 5 kilomètres le long du chemin d’accès à Aluminerie Alouette.

2017

La SFP Pointe-Noire signe un contrat de service à long terme avec l’entreprise Minerai de fer Québec, qui a relancé la mine du lac Bloom près de Fermont. Cette année-là, près d’un million de tonnes de minerai transitent par les installations de Pointe‑Noire.

2018

La SFP Pointe-Noire termine la construction d’un convoyeur qui relie le quai Multiusager au reste des installations industrielles de Pointe-Noire et signe un contrat de service à long terme avec Tacora Ressources.

Le 26 mars, on inaugure la mise en service du quai Multiusager, qui accueille son premier navire, le M/V Magnus Oldendorff. Le minéralier quitte ensuite le port de Sept-Îles à destination de Qingdao en Chine, avec à son bord près de 200 000 tonnes de minerai extrait à Fermont par Minerai de Fer Québec.

Le 3 décembre, au terme de 4 années de travaux qui ont mobilisé une équipe multidisciplinaire de plus de 40 experts œuvrant dans le domaine de l’environnement, l’Observatoire de la baie des Sept Îles publie son rapport définitif. Les résultats de cette étude permettront au Port, notamment, de mieux comprendre l’impact de ses activités et d’adapter ses pratiques en conséquence.

2019

Pour souligner ses 20 ans d’autonomie, le Port s’unit également à la Microbrasserie La Compagnie pour créer une bière commémorative, la Pointe aux Basques. Pour chaque Pointe aux Basques vendue, la Microbrasserie et le Port s’engagent chacune à verser un don à un organisme communautaire de Sept-Îles.

2020

Le Port de Sept-Îles entame des travaux de réfection au quai Pointe-aux-Basques en vue de sa réouverture.

2021

Trois compagnies qui exploitent des gisements à Schefferville, à Fermont et au Labrador ont recours aux services de la SFP Pointe-Noire, qui emploie quelque 250 personnes et manutentionne plus de 10 millions de tonnes de marchandises chaque année.

VOTRE CROISIÈRE SUR CETTE PAGE

S'ACHÈVE ICI.

CHOISISSEZ UNE NOUVELLE

DESTINATION!

L’administration portuaire de Sept-Îles est une organisation non gouvernementale dirigée par des gens de Sept-Îles qui ont à cœur le développement local.

Explorez les installations du plus important port minéralier en Amérique du Nord en mode virtuel grâce à la technologie immersive 360 degrés.

Coup d’œil sur les neufs quais qui composent les cinq terminaux portuaires appartenant au Port de Sept-Îles.